wichtige Korrektur: Betty Carter, nicht Davis ! – die Augen auf unendlich stellen

Veröffentlicht: Februar 23, 2016 Abgelegt unter: Uncategorized | Tags: Arno Schmidt, Betty Carter, Bill Withers, Billie Holiday, Biographisches, Blues, Empathie, Jazz, Jimi Hendrix, Korrekturen, Miles Davis, Pop, Proust, Sly Stone, Sommer, Soul, Stile Hinterlasse einen KommentarOj-je, es ist eine dringende Korrektur vonnöten, dringend erforderlich und dito nachzuholen:

Jemand, womöglich von summacumlade kommend, schaute bei mir vorbei und klickte offenbar meine kleine Hommage an Bill Withers an, was ich daraus schloss, dass jemand bei mir einen Link verfolgt hatte, der – und das ist die kleine Katastrophe des Tages – zu dem Wiki-Eintrag zu Betty Davis führte, gegen die natürlich überhaupt nichts einzuwenden ist, außer dass jene Sängerin, die immerhin Miles Davis mit der Musik von Jimi Hendrix u. Sly Stone bekannt machte, eben nicht jene auf ganz andere Art und Weise einzigartige Betty Carter ist, deren für mich unvergessliche Version des Withers-Titels Grandma´s Hands es mir damals so angetan hatte, als ich sie, die „Stimme des Bebop“, sowie diesen Song zum ersten Mal hörte.

Der TV-Mitschnitt, wie ich ihn in Erinnerung habe, ließ sich im Netz nicht mehr auffinden, aber sei´s drum, es sei allen – auch oder gerade auch allen Nichtjazzliebhabern und Nichtjazzfreunden – ans Herz gelegt, sich diese Frau, ihre Performance, ihren Gesang einmal zu Gemüthe zu führen!

Denn, Tell Me A Bedtime Story (Herbie Hancock), jene Schauspielerin, die eine ganze Menge derselben auf Lager hatte und mit der ich selbiges damals teilte, mochte Jazz einfach nicht, vielleicht durchs Schauspiel zu sehr apollinisch ausgerichtet, – und erst an Jazz interessiert, als ich ihr die Titel des Real Books zu lesen gab, bewegt von all den Namen der Broaway-Songs u. Jazz-Stücken, die ja dem Titel nach oftmals von der Liebe handeln (oder gar von Bettgeschichten), wurde dann auch ganz romantisch, als wir uns die Aufnahme eines Auftritts von Betty Carter, hingefleezt auf der Matratze in meinem kleinen, sommerlich abgedunleten Zimmer, anhörten, ja, und sie guckte dann – einige hartherzige Zeitgenossen würden auf diesen Blick mit einem innerlich vor sich hingebrummelten „glotz nicht so romantisch!“ reagieren – sehnsüchtig wohin, irgendwohin, jedenfalls woanders hin. –

Sie „stellte die Augen auf unendlich“, wie Arno Schmidt solches unvermittelt auftretendes Gebaren, das er in KAFF auch Mare Crisium an seiner Gefährtin mehr als einmal beobachtet, zärtlich viel besser benennt.

Und, ja: Betty Carter ist – auch – eine große Geschichtenerzählerin, was ihr Beiname „Stimme des Bebop“, ein Stil, der durch irrwitziges Tempo, städtische Hektik und melodische Kapriolen geprägt ist, so gar nicht nahelegt; es musste vielleicht jedoch erst eine Women In Jazz (es gab ein gleichnamiges Festival in Rom, wo sie als Star gefeiert wurde) kommen, um dem Bebop eine Stimme zu verleihen (wenn sie´s drauf ankommen lassen will, ist sie selbstverständlich nie um eine Kapriole der Melodie verlegen), ihre Auftritte kommen Epen des Jazz gleich, die einzige Sängerin, die ich hinreichend kenne (es wäre möglicherweise noch Cassandra Wilson zu nennen), und bei der der Text eine ähnlich wichtige Rolle spielt wie bei der großartigen Billie Holiday.

PS.: Bei der falschen Erinnerung „Betty Davis“ handelt es sich offensichtlich um eine Meme, die sich aus der wirklichen Betty Davis mit ihrer Afro-Frisur, welche ihrerseits eine Meme ist, und deren sonstige körperliche Vorzüge Miles Davis in seiner Autobiographie so empathisch rühmt, der späten, phänomenalen Abgründigkeit der Bette Davis, die offensichtlich in meinem Unterbewusstsein ihr unwesen treibt, und dem Namen „Betty Carter“ selbst zusammensetzt, denn der Nachname Carter ist in der musikalischen Sphäre selbstverständlich okkupiert von dem Namen des Bassisten Ron Carter (Miles Davis Quintett), mit dem Betty allerdings nicht verwandt zu sein scheint.

„‚Betty Davis‘ (?) – diese Sängerin, deren richtigen Namen ich nie erinnern kann, wie hieß die noch gleich?“ Ich rief einen Musiker an, den ich kenne und mit dessen Hilfe meine assoziative Phantasie auf Trab kam, bis ich schließlich den betreffenden Namen gefunden hatte.

Witzigerweise sendete der dlf an dem Tag, an dem ich diesen Blog online stellte, eine Konzert vom Cécile McLorin Salvant Quartett, welche Sängerin neben Nina Simone, der unvergesslichen, als Vorbilder eben Betty Carter nennt, was unschwer zu hören war. Ich werde mir wohl mal etwas von Cécile McLorin Salvant besogen müssen (zu empfehlen).

Good Bye Pork Pie Hat – Oder was Pop ist #1

Veröffentlicht: Mai 3, 2014 Abgelegt unter: Uncategorized | Tags: Adorno, Big Band, camp, Grashüpferdiskurs, Jan Delay, Jazz, Karl Bruckmaier, Missverständnisse, Pop, R&B, Robbie Williams, Soul 3 Kommentare„Sinatras Größe war eine kosmopolitische Form des Blues, eine Mischung aus dem Rückzug der Minderheiten in die Abwehrhaltung des Cool und der abgeklärten Erkenntnis, dass eine Verheißung kein Geschenk, sondern eine Herausforderung ist. Eine Altersversicherung, mit der man sich aus der Kurzlebigkeit des Pop in die Unsterblichkeit des Glamours retten kann, war das American Songbook aber nie.“

So Andrian Kreye, der, wie EFEU – DIE KULTURRUNDSCHAU beim Perlentaucher der SZ entnahm, „über die Versuche alternder Popstars (aktueller Fall: George Michael), mittels Bearbeitungen von Stücken aus dem Great American Songbook in die Fußstapfen Frank Sinatras zu treten, nur müde lächeln“ könne.

Mir vergeht allerdings schon seit langem das Lächeln. Wenn ich nur an Robbie Williams denke, der bekanntlich eine besonders große Fangemeinde in Deutschland hat, wird mir einfach nur schlecht. Wird er dafür gefeiert, dass er Sinatra nachsingt? Wäre plausibel – wenn überhaupt jemand letzteren kennen würde. Kennt aber keiner, denn sonst würde ja bemerkt werden, wie affig das ist, was da veranstaltet wird.

Warum wird so einem Darsteller ohne Rolle erlaubt, sich an dieser großartigen Tradition zu vergreifen? Denn, für alle, die es nicht wissen: Hallo! Pop hat eine Tradition, Pop hat eine Geschichte, Pop ist Geschichte! Wie Karl Bruckmaier es formulierte, die Formen des Pop seien Ende d. Sechziger/Anfang d. Siebziger bereits ausgereizt gewesen (im Corsogespräch am 22.04.2014 im dlf), stimmt es zwar nicht, denn in den Achtzigern gab es noch einmal einen gehörigen Schub, es gab eigenständige Songideen, ich meine richtige Songideen, Melodien, … die Liste wäre zu lang und würde zu Disparates enthalten, als dass der Versuch, hier Beispiele zu listen, repräsentativ sein könnte …, aber was die heutige Situation schon seit Jahren kennzeichnet, ist angegeben: Es wird sich ausschließlich aus diesem Fundus bedient.

Eben dies meine Diagnose seit Jahren, gut und gerne einem Jahrzehnt oder länger. Es jedoch in der Konsequenz, dass der Pop – ähnlich dem Jazz – ein Stil ist (oder besser war), habe ich mich bisher nicht getraut, öffentlich zu formulieren. Ein „Stil – der in der Zeit von … bis … gespielt wurde“, wie eine gängige Definition des Jazz lautet, die bezeichnenderweise ungefähr denselben Zeitraum als Endphase angibt.

Wie gesagt, angesichts der Lage der Popmusik seit etwa 10 Jahren muss Pop (als Phänomen, das mit populärer Musik verquickt ist) verstanden werden als historisches Phänomen. Dieser Pop, den ich „Klassischen Pop“ nenne, kann deskriptiv als Stil gefasst werden; dies wäre angemessen, weil am Ursprung (eben weißer, populärer Musik für Jugendliche) ein Traditionsbruch stand und viele Missverständnisse musikalischer Art Pate standen.

Die Missverständnisse: Unisono gespielte Riffs (wie etwa in „You Really Got Me“), oder man denke auch an die sog. Power-Akkorde (im Hard Rock, Metal etc.), als bekanntestes Beispiel sei vielleicht das Riff von „Somke On The Water“ von Deep Purple genannt (das allerdings im Original in Quarten und nicht in Quinten oder gar als Barré-Akkord – wie es jeder Anfänger als Folge solchen Missverständnisses unvermeidlich tun wird – gespielt wird). Diese Beispiele stammen aus England, und zur Entschuldigung kann immerhin angeführt werden, dass man es nicht besser wusste. Aus Missverständnissen und Irrtümern, aus Fehladaptionen entsteht manchmal etwas Neues, ich will das gar nicht bewerten. Ich muss allerdings zugeben, dass sich mir bei You Really Got Me“ wie auch bei „Sunshine of Your Love“ (Cream) ziemlich die Zehennägel hochbiegen.

Eine solche Verwendung von Riffs hat es im R&B etwa nie gegeben. In Afrika hören wir nie Barré-Akorde sondern immer Arpeggios bzw. Akkordzerlegungen (die südafrikanische Popmusik vielleicht mal beiseite, müsste ich nochmal nachhören).

Anders als dass sie gattungsspezifisch lediglich deskriptiv als „Stil“ aufgefasst und beschrieben werden könnte lässt sich schwarze Popmusik aus ihrer jeweiligen Entstehungsgeschichte verstehen, jedenfalls soweit ich im Moment sehen kann. Musikalisch gesehen haben wir es also mit Stilen auch im engeren Sinne zu tun, ganz ähnlich dem Jazz und bekanntermaßen viele Elemente desselben weitertradierend. Heute Nachmittag werde ich nicht weiter ausführen, dass und inwiefern Pop Jazz und Jazz Pop ist, heute nicht, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass der Pop im herkömmlichen Sinne seinerseits immer wieder Stilelemente, deren Herkunft sich ohne Umstände als aus dem Jazz und jazzverwandten Stilen stammend zurückverfolgen lassen, aufgegriffen hat, mal mehr, mal weniger gelungen, dass aber einerseits es nicht ausreichen würde, im Sinne eines back to the roots solche Beispiele ausfindig zu machen, wo dies besonders gelungen ist, um beispielhaft „Pop“ idealtypisch zu definieren, denn bei Pop handelt es sich um eine durch und durch heterogene Kunstgattung, und andererseits in musikalischer Hinsicht Pop sich nicht als Geschichte einer Fehlentwicklung aus Missverständnissen und banausenhaften Appropriationen beschreiben lässt, denn wesentlich am Pop ist eben seine Heterogenität. D.h. dass alle möglichen Elemente aufgegriffen werden.

So gesehen wäre eine Beschränkung, um die Pop-Ära zu bezeichnen, auf die Jahre, sagen wir, von 1956-1975 zu willkürlich. Auf die Achtzigerjahre habe ich ja bereits verwiesen. Dennoch sage ich, dass Pop eine Gattung ist, deren Geschichte – wie es z.z. aussieht – aufgehört hat. Dies nicht bloß etwa deshalb, weil wir sonst einen Sammelbegriff hätten, dessen Umfang willkürlich erweitert werden könnte (oder wieder verengt, wie es de facto leider einige der elaboriertesten Theoretiker tun), sondern weil es noch etwas Hinzukommendes geben muss, wenn wir denn überhaupt sinnvoll von Pop sprechen wollen, ohne dass jeder und jede fürderhin immer nur ihr oder sein jeweiliges Süppchen kocht und dabei einem Pop-Begriff an- oder besser nachhängt, der mehr mit persönlichen kontingenten Gründen zu tun haben wird als mit der in Frage stehenden Sache selbst (wie selbst bei den elaboriertesten Vertretern es der Fall zu sein scheint).

Pop ist also nicht nur ein Stil – wie es beim Jazz und jazzverdandten Stilen umso mehr der Fall ist. Wobei es sich bei letzteren um eine Tatsache handelt, die wiederholt von jenen Kritikern übersehen wird, die insbesondere Pop, aber auch Jazz, ausschließlich unter kulturindustriellen Gesichtspunkten behandeln. Ursächlich hierfür ist gattungsgeschichtliche Unwissenheit, die dann immer wieder offenbar wird.

(Wie bei Robbie Williams-Verehrern und Verehrerinnen – oder bei dem unsäglichen Hype um Jan Delay, dazu ein andermal mehr – handelt es sich auch hier um eine tiefgreifende Unkenntnis der Tradition, der Geschichte.)

Nun, dieses Mehr mit einem Wort zu benennen wäre zu simpel; es müssten Erläuterungen folgen, die ich aber heute nicht mehr geben werde. Nur soviel: Wenn es Grashüpfer-Diskurse, wenn es einen Ostereier-Diskurs gäbe, dann wäre am Ende sogar eine contradiction in terms wie „Diskurs Pop“ denkbar, denn dann wäre mit der gleichen Berechtigung Pop-Diskurs möglich.

Nehmen wir das letzte Album von Tocotronic: Ich gestehe besser gleich ein, dass ich nicht sicher bin, ob nicht doch bei mir etwas Häme mit hineinspielte, aber ich freute mich. Endlich! Endlich waren sie im Pop, im Pophimmel angekommen! Denn der Pop bietet seiner Heterogenität wegen geradezu himmlische Möglichkeiten – bis zum Banalen und Willkürlichen ist (fast) alles möglich.

Wieviel unbeabsichtigt Schräges war dagegen doch bei früheren Aufnahmen noch dabei gewesen! Dahingestolperte Übergänge, wenn etwa die Band aus dem Takt kommt, sobald der Sänger anfängt zu singen, dergleichen kam nun nicht mehr vor. Endlich beherrschten sie das „Material“, das Pop-Material, wie etwa „Wir sind Helden“ – oder wie dergleichen Bands heute heißen. „Handwerk“ in diesem Sinne muss nicht schlecht sein; und von heute aus gesehen, davon ausgehend, wie sie heute klingen, werden die früheren Aufnahmen in diesem Kontrast plötzlich camp! Zitternd vor Ergriffenheit von der eigenen Wichtigkeit einander aus dem Konzept bringend, sich verhaspelnd, stolpernd, wie jener Tausendfüßler, dem die ungeheure Tatsache seiner tausend Beine bewusst wurde und der seitdem keinen Schritt mehr zu tun vermochte, doch dann nur immer noch überzeugter von sich selbst, was sage ich, im Rückblick geradezu fanatisch: Das ist Pop !

PS Unter einem anderen Aspekt

werde ich mich wohl, was eigentlich schon hier geplant war, Jan Delay widmen: Good bye Pork Pie Hat. Und traditionsbewusst, insbesondere wie Traditionen hier lokal betrieben werden, möchte ich auf Stefan Gwildis verweisen: In einem anderen Sinne „Handwerk“ – R&B, deutsche Texte … Big-Band geht auch, ohne gleich anscheinend zu glauben, in die Fußstapfen von irgendwem treten zu müssen.

———————————————————-

Karl Bruckmaier: The Story of Pop. Murmann Verlag, Hamburg 2014

und wir erwachen mit dem bleichen Entsetzen

Veröffentlicht: Januar 4, 2014 Abgelegt unter: Uncategorized | Tags: Baghwan/Osho, Bhagwan, Billie Holiday, Biographisches, Body-Mind, Harmonielehre, Jazz, Sommer, Soul, Stile Hinterlasse einen Kommentares könnte sein, dass irgendwann der Wein zuende sein könnte. Oder Nietzsche:

„Ich sage euch: man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch.“ –

Hätte Osho nicht besser sagen können.

aber am Ende Werden wir Holliday haben. please listen.

Buchstabieralphabettafeln -ed.

Veröffentlicht: November 27, 2013 Abgelegt unter: Uncategorized | Tags: Body-Mind, Language, poetry, Pop, Soul 2 KommentareWelch ein Durcheinander in deutschen Amtsstuben in den letzten 100 Jahren! Doch: Wie wohltuend ist dagegen das englisch/internationale Buchstabieralphabet ! (Quelle in beiden Fällen Wicki)

Es fällt auf, dass jüdische Namen so um 1934 ersetzt wurden. Auch wenn in diesem Jahr manche schöne Vorschläge gemacht wurden, sind X = X-Ray und Z = Zulu an poetischer Kraft kaum zu überbieten und lassen B = Bruno weit hinter sich. Ich stelle mir vor, in den rauschenden Äther mit monotoner, schnarrender Stimme, einer Stimme, wie eine solche vielleicht von einem DADA-Künstler konserviert noch in irgendeinem Klangarchiv irgendwo lagert, hinauszuproklamieren: „Zullu, Zulu, X-Ray“ – mit dem Pathos der performativen Kraft des Faktenschaffenden der Faktizität.

So träumte ich dahin. Doch ich musste feststellen, dass meine wildesten Träume wahrscheinlich noch übertroffen wurden. Für den Funkverkehr im Luftfahrtwesen gilt, soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, noch einmal ein besonderer Buchstabier-Code.

Diesen Traum träume ich aber weiter. Eine universelle Poesie, die den Äther erfüllt, zu jeder Zeit und an jedem Ort zu erlauschen. (Mein Backenzahnfüllungradio hatte mich dagegen eher enttäuscht, es spielte eine Mischung aus Prince und Musikantenstadl in endlooooooooooos gespielten und gegeneinander verschobenen Loops.)

edit: jetzt ist insbedondere das englische/internationale Buchstabieralphabet endlich vollständig auf der eingefügten Graphik zu sehen. Es endet jetzt nicht mehr bei T = Tango, sondern geht weiter bis Z = Zulu. Die Tabelle fürs Blog zu vergrößern, hat leider nicht so recht funktioniert. Mit Draufklicken müsste aber alles lesbar sein. Für Manuskriptabgleiche per Telephon von Übersetzungen mit jeweiligen Autoren, die zwar auf Englisch schreiben, deren Muttersprache aber weder das Deutsche noch das Englische ist, welcher aber in einer dieser Sprachen radebrechend vonstatten gehen muss, haben solche Buchstbiertafeln mir bisher unerstzbare Dienste erweisen.

da kann mir erzählen, wer will, ist die Größte!

Veröffentlicht: September 4, 2013 Abgelegt unter: Uncategorized | Tags: Biographisches, Blues, everyday, Höflichkeit, Jazz, Pop, Soul, Stile Hinterlasse einen Kommentar

Veröffentlicht: Juli 18, 2013 Abgelegt unter: Uncategorized | Tags: Blues, Body-Mind, Jazz, Pop, Sommer, Soul Hinterlasse einen Kommentar

Tut mir leid, ich bin absoluter Fan der Hippie-Genaration. Die albernen Sachen, die Jim Morrison mit den „Doors“ veranstaltet hat, sind zwar noch halbwegs erträglich, ja, und er flüsterte seinem Publikum zu: „turn off the light!“, dann kam das Crescendo …

Aber das war schon abgeschaut, nichts mehr war von dem wirklich. Es ist verglichen mit diesen pseudo-Glänzer mit dem bemerkenswerten Stimmunfang und der trivialen Lyrik einfach unglaublich und unnachamlich, mit welchem Enthusiasmus damals, von den wirklichen Leuten, abgefeiert wurde!

Nein, ich will nicht Jim Morrison nachträglich in irgendein schlechtes Licht stellen. Er hat jedenfalls kurz vor seinem Tod noch die Eier in der Hose gehabt, er war vermutlich bereits schwer krank, die einzige nennenswerte LP seiner Band, den Doors, auf zunehmen, L A Woman.

Aber lassen wir all diese Enttäuschungen beiseite, Janis, die sozusagen auf die letzte Sekunde genau ihren Abschiedsgesang darbrachte, Hendrix, der gerade erst die passende Live-Band zusammengestellt hatte, bevor er starb, der alberne Clown-Imitator, Morrison, an den keiner mehr glaubte, eine Leiche, die nocheinmal, trotzdem, diese unvergessliche Scheibe nachlieferte.

Aber irgendwie müssen die Hippies dran geglaubt haben. Sofern noch irgendetwas nach all den Drogenexzessen übriggeblieben sein mag,

Ich biete also heute zum vermutlich x-ten Mal Joe Cocker, gimme a ticket to an aeroplane.

Klar, alle wussten, Du brauchtest nur nen Kasten Bier mitbringen, und Du konntest nach der Show mit ihm abfeiern. Aber, sorry, am exaktesten bei dem Auftritt von ´69 spielt immer noch der Junkie am Keyboard.

Ein Tag im Sommer – und -edit

Veröffentlicht: Juni 19, 2013 Abgelegt unter: Uncategorized | Tags: Biographisches, Blues, Höflichkeit, Jazz, Sommer, Soul, Stile, Zerwürfnisse Hinterlasse einen Kommentarheute richtig schlechter Tag: Weil zwei Tage und Nächte zuvor nach einer schlaflosen Woche nur halb geschlafen die ganze Nacht Fernsehen und dann, klar, um 5:00 h aufgestanden, Kaffee, Zigaretten, ‚Desafinado‘ auf der Gitarre nochmal durchüben, danach Rasieren, Ganzkörperhygiene bis Neun. – Ein paar Sachen ordnen, irgendwelche Briefe von Anwälten von Vermietern oder so, die von mir Geld haben wollen, na, kein Problem, geh ich halt in den Keller runter, und hol mir kurzerhand den x-ten Balkontisch hoch, auf welchem ich nun auch diese Korrespondenz malerisch drapieren werde.

Es geht gegen Mittag, ich habe eben bei einer nahen Verwandten den Rasen gemäht, ohne Bezahlung, dortselbst geschmacklos-typischdeutsches Gemüse aufgetaut, mit (nicht nur) türkischem Gewürzen aufgepeppt, und Reis, gegessen, mich mithilfe der „ZEIT“ in eine Zen-Artige und sich immmer weiter ausdehnende Langeweile hineingestiergert, bis ich tatsächlich das erste Mal in dieser Woche schlief, für 2 1/2 Stunden.

Aber irgendwoher hatte ich trotzdem Geld, um mir eine Flasche Weißwein zu kaufen. Ich bestaunte also nicht nur, dass die Chillie-Samen, die ich geduldig seit über 10 Jahren sammle, das erste Mal anfingen zu keimen, sondern ich saß mit meiner Chillie-Samen-Keimbox gemütlich auf dem Hartz-IV-Balkon, der von einer unerträglichen Hitze überflutet wurde, hörte mir die Sachen an, die ich eigentlich hätte üben sollen, aber was sollte das, da ich ja schon mit dem Wein angefangen hatte, entweder – oder, und groovte zu den afrikanischen Rhythmen, oder Motown, jedenfalls afrikanisch.

Das fand ich als Vorbereitung schon mal ganz gut, um auf meinem Balkon durchgegrilltwerdend, Sonnenbrillebebrillt, den Hut hinuntergezogen, während irgendwelche Singvögel sich irgendwelche Wettbewerbe boten, ein paar philosophische Texte zu lesen.

Ich war also bereit, der Tag konnte losgehen. Jedoch der schwül-heiße Mittag hatte seinen Höhepunkt erreicht, also konnte ich nur abwarten, und das war mein Fehler, ich wartete zu lange. Zwar rief ich noch rechtzeitig meinen Bank-Berater an, der mir gutgelaunt noch eine Überziehung meines Dispos um 30 Euro gewährte, genug für noch ne Flasche Weiswein und „WässeRrchen“, das ist Vodka, und als ich endlich das Geld hatte und entsprechend eingekauft, war es alles so öde und leer. Dabei hatte ich mein strahlend weißestes Hemd angzogen, überhaupt bin ich trotz Harz IV immer gut angezogen und in lupenrein saubergewaschenen Klamotten unterwegs. Und Körperpflege, darauf lege ich wert. Ich sah beim Nachhausefahren auf meinem kaputten und im höchsten Gang festgestellten Mountainbike zwei oder drei Weiblein, mit Hot-Pants und den darunter gehörenden nackten Beinchen, ich guckte, bei fast keiner, die „underage“ war, eine Sex-Bombe, mit ihrem Freund, deren Attribute jede Pornophantasie bis ins Unendliche übertrafen, bei Leuten, die solche Phantasien haben, aber das war normal, und ich gehöre zu solchen Leuten. Nun aber nur zwei oder drei? Den philosophischen Texten war jenes Versäumnis jedenfalls nicht anzulasten gewesen, wie ich fand.

Ich wollte einen alten Freund besuchen, mit dem ich mich seit dem gestrigen Tag unbedingt aussöhnen wollte, sein Sinti-Nachbar grüßte mich freundlich, er war jedoch nicht da, aber seine Nachbarn auf der anderen Seite hörten Nazi-Musik zum Grillen draußen und wollten mich zum Abwarten auch nicht dulden. Was man halt so „klare Ansage“ nennt.

Ich nahm buchstäblich meinen Hut, den ich am Abend davor auf der Terrasse vergesen hatte, ging nach Hause, rief noch ein paar wirklich gute Freunde an, aber keiner von denen konnte mich wirklich mit meinem Schicksal wieder versöhnen.

Klar hatte ich zuvor bei der Polizei angerufen (sogar zweimal), dass da Leute zulaut Musik hörten, und dass da mal die Staatsmacht ihre Autorität demonstrieren solle.

Ich bekam danach nur noch nen genialen Schlagzeuger und alten Freund an die Strippe, mit dem ich vage einen Probetermin vage abmachen konnte. (Falls er sich dazu, von seinen Fähigkeiten her, überhaupt herablässt.)

edit : aber jetzt (nach dem Rückruf des Typen, den ich hatte besuchen wollen) ist alles klar. Ich habe zwar gestern nur gegenüber dem guten Bekannten des Freundes, der mich des Intellektuellemtums bezichtigte, zusammengeschlagen einfach zu schnell die Überhand gewonnen, nachdem er mich deshalb angegriffen hatte, nachangeblich soll er sogar einen ‚Riss‘, wie es bei Boxern vorkommt, abbekommen haben, dabei habe ich immer nur mit meinen zarten Fäustchen seinen Schädel traktiert, und nie das Gesicht, aber egal, jedenfalls steht morgen der Termin, ein TV-Termin, und da muss ich kommen. Wann? Wo? Zeit? Immer verfügbar, ich komme! Es ist, wie bei Helge Schneider, alles nur eine Frage des Timings.

stimmt alles also nicht – so 12 Stunden am Tag – darunter geht bei mir gar nichts mehr

Veröffentlicht: März 8, 2013 Abgelegt unter: Uncategorized | Tags: Billie Holiday, Biographisches, Blues, Computer, Duane Allman, Jazz, Soul, Wilson Pickett Hinterlasse einen KommentarAber die besten Sachen krieg ich einfach per google, youtube nicht rein.

Nicht die Miles-Davis-Aufnahme eines langsamen Blues´ in G mit Mike Stern, nicht die Aufnahme von „Youre Under My Skin“, die ich jetzt brauche – nichts krieg ich rein.

Und andere alte Soul-Sachen, die ich jetzt wirklich benötige? Ich trau mich ja jetzt nicht einmal mehr, die wirklich wichtigen Dinge zu googeln, Wes Montgomery, Thelonious Monk, Billie Holliday.

Hab ich zu Chuck Berry alles gesagt? Nein? – Viellecht ein anderes Mal.

Ich suche Trost bei, na, bei wem wohl, der Königin, der Kaiserin des Blues.

oder bei Pickett/Allman

bei denen ich immer Tröstung finde.

Bildgebendes Verfahren: Ich habe „komponiert“! (Ein Werkstattbericht) -2 x edit: aber vorsicht, aus der Werkstatt des Dilettanten! und später Erkenntnis

Veröffentlicht: November 4, 2012 Abgelegt unter: Uncategorized | Tags: Bildgebende Verfahren, Billie Holiday, Blues, Charlie Parker, Jazz, Komposition, Lover Man, Nelson Goodman, Soul, Steve Coleman Hinterlasse einen KommentarGenau genommen habe ich nicht eigentlich komponiert, ich habe arrangiert. Lover Man, eine Ballade bekannt durch Billie Holiday und zwei Aufnahmen des späten Charlie Parker, eine mit Streichern, hatte sich verwandelt in ein einfaches Gitarren-Riff, an der Gitarre orientiert, wie ich sie von Wilson Pickett kenne, mit einer recht freien Interpretation der Akkorde vor der Kadenz am Ende der Strophe. Jetzt sollte es einen stampfenden Rhythmus geben, das Stück sollte ziemlich „bluesig“ sein und es kam kein Major-Akkord mehr vor. Nur der Zwischenteil oder der Refrain:

I’ve heard it said

That the thrill of romance

Can be like a heavenly dreamWhen I go to bed I pray

That you’ll make love to me

Strange as it seems

Wie war das in einem Stück unterzubringen, das „soulig“ klingen sollte? Zum 6/8-Takt überzugehen, wäre eine Möglichkeit, wenn auch nicht gerade typisch für den Soul, es bliebe jedoch das Problem mit den Harmonien, die so nicht für ein Soul-Stück adaptierbar sind, wie ich fand. Um die Original-Changes (oder eine der vielen Varianten) zum Klingen zu bringen und wenn es irgend natürlich klingen sollte, musstest du schon ein wenig Jazz-Praxis draufhaben. (Am besten sich unterschiedliche Versionen heraushören, so „werkgetreu“, wie es geht!) Ohne Keyboarder würde es da schwierig werden; die Harmonien müssten auf verschiedene Weise gespielt, variiert, interpretiert werden, und die Gitarre bietet hierfür gegenüber dem Kalvier nur begrenzte Möglichkeiten. Es muss sich ein Gefühl der Freiheit einstellen – noch so schön die Harmonien vom Blatt zu spielen würde gegen alle Prinzipien jeden jazzverwandten Stils verstoßen und hölzern, schematisch klingen. Und jetzt plötzlich, um das Stück zu retten, jazzig klingen wollen mit diesem Gitarristen, der zwar alles von AC/DC spielen und singen kann, auch – heutzutage eine über alle Maßen brotlose Kunst – von Whitesnake et al, alle Soli, alle Texte, alle Arragngemants, dem aber sicherlich nicht zuzumuten war, einen fähigen Jazz-Pianisten zu ersetzen? Davor würde ich mich überhaupt erst einmal allein mit diesen Soulideen durchsetzen müssen.

Nachdem ich geübt hatte, die Melodie in Kombination mit den Harmonien zu spielen, war mir dieses „soulige“ Riff für die Gitarre eines Morgens in der Küche „passiert“. Ich hatte, um die Melodie, die mir rhythmisch immer Schwierigkeiten bereitet hatte, endlich einmal – richtig – zu lernen, mir verschiedene Voicings in unterschiedlichen Tonarten herausgesucht, denn ich hatte gehofft, dass sich mir, wenn ich die Melodie zusammen mit den Harmonien (dazu die „Voicings“) spielte, halbwegs im Takt, die rhythmische Gestalt von „Lover Man“ genügend einprägen würde, sodass ich dieses Stück in mein Repertoire aufnehmen und es an anderen Vormittagen in der Küche locker und endlich vollständig herunterklimpern würde können. Das ist nicht ganz leicht, erfordert Konzentration, und als letzere nachließ, ich es für einen Moment aufgegeben hatte, mich dieser Übung mit der nötigen Gewissenhaftigkeit hinzugeben, spielte ich plötzlich „dum-tscha, dum-dum-dum-zscha, dum-dum-tscha“ … Erst als ich so vor mich hinklimperte, stellte ich fest, dass es sich im Grunde um dieselben Harmonien, dieselbe Struktur handelte, und so kam ich auf die Idee, Lover Man im Soul-Stil zu arrangieren.

Folglich experimentierte ich über Monate in unregelmäßigen Abständen mit den Akkorden, probierte herum, was sich mit dem Tonmaterial des Refrains bzw. des „Zwischenteils“ anstellen ließ: Erst alles verkomplizieren, dann wieder vereinfachen und sehen, wo ich lande. Dies ist eine mögliche Herangehensweise, doch meist verliere ich dabei die Progression, von der ich ausgegangen war, aus den Augen, sodass die „Vereinfachung“, die sich dann nicht mehr vermeiden lässt, sich oft ziemlich trivial darstellt und mit der Grundstruktur, die ich hatte ausgestalten wollen, so gut wie nichts mehr zu tun hat. Eine anderes Vorgehen wäre es, sich die harmonische Struktur insgesamt vorzunehmen und zu schauen, auf welche Weise sie sich dadurch, dass ich versuche, sie auf irgendeine Weise zu reharmonisieren, imitieren lässt, auch wenn dies ziemlich radikale Maßnahmen bedeuten kann, etwa, nur um ein willkürliches Beispiel zu wählen, alle Moll-Akkorde durch Dur-Akkorde und alle Dur-Akkorde durch Moll-Akkorde zu ersetzen. Solches Vorgehen, solche Experimente sind interessant, aber ziemlich anspruchvoll, als große Vorbilder wären hier John Coltrane, und, weniger bekannt, Steve Coleman (dessen System ich nicht ganz begriff) zu nennen. Es ist natürlich anmaßend, dergleichen zu behaupten, aber darauf lief in gewissem Sinne, was ich schließlich versuchte, letztlich hinaus, dazu später mehr. Aber ist es, angenommen, ich bliebe beim Notentext, überhaupt möglich, diese typische chromatische, absteigende Linie in Moll auf der Gitarre so zu realisieren, dass es nicht gezupft nach Folk oder Country klingt, also steif und zu sehr nach Spieltechnik? Überhaupt, das mit dem 6/8-Takt würde in der Band richtiggehend eingeübt werden müssen, und das kam eigentlich nicht infrage. Zu versuchen, etwas zu finden, was zur Melodie, zum Gesang passen würde, schien von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Ich hatte überhaupt kein Gefühl für diese Stelle, was natürlich auch daran lag, dass ich den Refrain nicht befriedigend im Jazz-Idiom spielen kann, und wenn ich versuche zu singen, muss ich zufrieden sein, wenn mein „Pitch“ einen Viertelton daneben liegt, also genau zwischen zwei Halbtönen.

Es passte also nichts zusammen. Auf der einen Seite diese leidige Soul-Idee, dazu Billie Holday im Kopf mit ihren abenteuerlichen Intervallsprüngen (nun zwar nicht gerade bei Lover Man), für die ich sie so sehr liebe, auf der anderen Seite ich mit diesen Harmonien, die ich ausprobierte und einfach nicht zum Klingen zu bringen vermochte – und meinem kehligen Gebrummel, welches den Gesang repräsentieren sollte. Aber kommen nicht dann immer, oder jedenfalls oft, besonders im Blues und im Jazz, diese Interludes von irgendeinem Instrument zwischen den Strophen gespielt? Natürlich, es ist so, ich spielte jedenfalls einfach drauf los. Und, da! – hatte ich plötzlich diese sequenzierte, einfache, aus drei Tönen bestehende Phrase mit anschließender, absteigender und einmal variierter Blues-Linie. Ja, das fühlte sich nach Blues an, hatte zwar nichts mit der Melodie zu tun. Aber, das könnte gehen!

Absurderweise stellte diese wirklich einfache Phrase sich als für mich schwierig zu harmonisieren heraus. Es zeigte sich jedoch, ich brauchte nur lange genug herumzuprobieren, bis hinreichend einfache Voicings bzw. Harmonien herauskamen, eine Variante jedenfalls schien hinzuhauen.

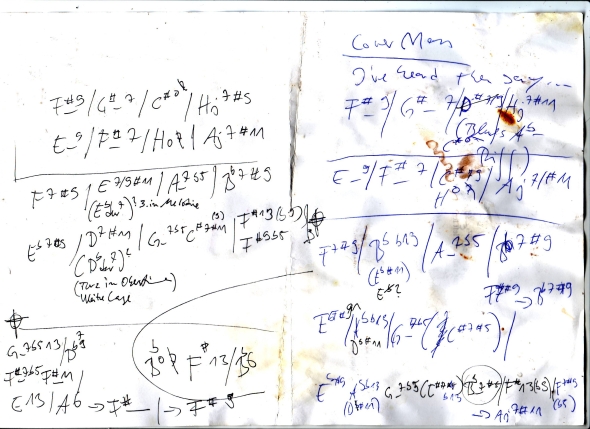

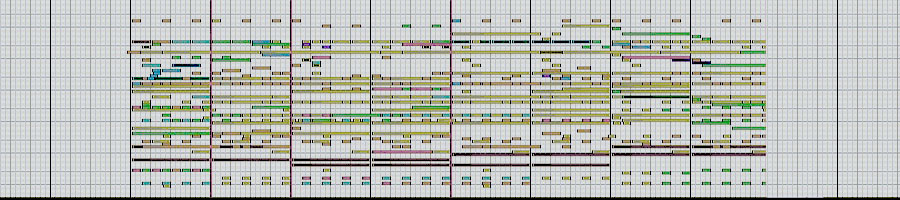

Diesmal schrieb ich´s auf. Was eigentlich die Probe, ob es auch wirklich klingt, hatte sein sollen, nämlich die Harmonien plus Melodie in den PC zu hacken, erwies sich weniger als einfaches Ausprobieren: na?, klingt das nun oder nicht?, sondern brachte neue Probleme, denn tonsetzerisch verfuhr ich recht willkürlich. Wie auch immer, der Computer lief ja bereits, der Zettel war noch nicht vollgeschrieben, ein Stift lag bereit, die Gitarre war noch in der Küche, ich begab mich also wieder nach drüben und fuhr fort, mit anderen, kompliziertern Harmonien zu zu experimentieren. Hier das Ergebnis:

Ich finde immer den graphischen Aspekt von aufgeschriebener Musik faszinierend. Genau zu sagen, warum, fällt mir schwer. Ich weiß nicht mehr genau, war es pussyimploder, der einmal, was diesen graphischen Aspekt von Musik angeht – besonders interessant ist dann natürlich graphische Notation -, Nelson Goodmans Buch Sprachen der Kunst empfahl? Das wäre eigentlich mein Buch, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, mich intensiver damit zu beschäftigen.

Hier also endlich ist zu sehen, wie das Ergebnis dessen, dass ich eigentlich lediglich ausprobieren wollte, ob das auch klingt, auf dem Computer aussieht:

Am Ende spielte ich dann jedoch mehr mit dem Programm herum, das einem auf einmal unerwartet viele Möglichkeiten bietet. Vor allem: „der Keyboarder“ z.B. spielt einfach alles, was du ihm aufträgst zu spielen! Jetzt stellen sich Fragen des Tonsetzerischen, weil nun auf einmal so viele Möglichkeiten sich bieten. Und da war ich kein Kind von Traurigkeit!

Ich gestehe es also ein, das Ergebnis ist grenzwertig, besonders die Harmonien in Kombination mit der Melodie. Aber so wollte ich es ja. In gelb sind die Harmonien zu sehen, und links oben ist zu erkennen, dass die relativ einfachen Moll 7 und Moll 9 Akkorde sogar eine einigermaßen strukturierte Oberstimme ergeben. Dass das so sein würde, oder könnte, bemerkte ich, und konnte so gewisse strukturbildende Prinzipien ableiten und anwenden. Bei den (alterierten) Dominantseptnonenakkorden usw. wurde es bereits schwieriger und ich „komponierte“ ziemlich drauflos (ungefähr mitte-rechts). Beim letzen Teil handelt es sich wieder um eine mehr oder weniger konventionelle Kadenz. (Btw., ich ende auf A6. Das Stück geht wieder mit F# Moll 9, der Mollparallele von A, los, kann man also immer im Kreis hören.) Einfach irre, wie leicht sich die verrücktesten Dissonanzen herstellen lassen, da kommen Allmachtsphantasien auf! Ich habe aber bereits die eklatantesten Schwachstellen identifieziert, z.T. nachgebessrt (das Gis im letzten Drittel in der Oberstimme z.B. ist einfach ne Nummer zu hart), und an einigen Stellen ergeben sich fast genau solche Reibungen, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Besonders dort, wo ich die Blues-Phrase (die blauen Vierecke) in die mittlere Lage transponierte. Rot sind die Basstöne, die ich probehalber hinzugefügt habe. (In einem Takt ist es ein falscher Basston, wie ich eben gerade auf dem Bild entdecke.) Insgesamt muss ich feststellen, dass die Harmonien nur bedingt zu der Phrase passen. Und dort, wo ich lange genug auf der Gitarre ausprobiert hatte, damit es auf diesem Instrument klang (die erste Idee mit den einfacheren Akkorden), ließen sich die Akkorde auch leichter tonsetzerisch umsetzen. Was die mehr theoretischen Ansätze betrifft, auf der Gitarre praktisch unspielbar, so zeigte sich dafür umso mehr am Compuer, welche Herausforderung sie für mich als „Tonsetzer“ darstell(t)en.

Wirklich fast rein zufällig haben die grünen Vierecke, die sich mittig um die Horizontale verteilen, ihren Weg in diese Graphik gefunden. (Die weiter oben in der Nähe der blauen Vierecke gehören zur „Melodie“ bzw. der einfachen, ursprünglich als Interlude konzipierten Phrase.) Da ich fand, dass ein Schlagzeug vielleicht nicht fehlen sollte, nahm ich die Kalvierstimme, für die ich das Blues- bzw. Soul-Riff gesetzt hatte, und kopierte sie kurzerhand in die Schlagzeuspur. Was soll ich sagen, das klang natürlich großartig!

PS: „Lover Man“ von Billie Holiday gibts bei YouTube nur mit ProxTube, GEMA, blablabla usw. …

Parker war mit keiner der beiden Aufnahmen zufrieden. Bei der einen handelt es sich um den späten, bereits sehr kranken Charlie Parker. Die Aufnahme mit dem Streichorchester, ich glaube, auch eher spät aufgenommen, hatte er sich ebenfalls anders vorgestellt.

(ed. bei jener erwähnten Phrase handelt es sich um die Septime der Dur9-Parallele der Mollsubdominante, der des Dominantnonen-Akkords plus möglichst laut gespielter Tonika nach Möglichkeit im Blues-Modus anstelle des Major-Akkords, was meine allererste Idee an dieser Stelle gewesen war, wie ich jetzt herausfand. ach, ich liebe dieses Experimentieren, denn ei n Experiment ist es immer, wenn ich mit Harmonien etwas anzustellen versuche – Fehler, Selbstmissverständnisse werden sich wohl immer wieder einschleichen und zu weiterem Suchen anregen!)

voices ::